項(xiàng)目推薦

聯(lián)系我們

座機(jī):027-87580888

手機(jī):18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:didareneng@163.com

地址: 武漢市洪山區(qū)魯磨路388號(hào)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)校內(nèi)(武漢)

地?zé)岱植家?guī)律

地?zé)岱植家?guī)律湖北省地?zé)豳Y源分布規(guī)律

文章來源:地大熱能 發(fā)布作者:地大熱能 發(fā)表時(shí)間:2021-10-26 10:52:07瀏覽次數(shù):4445

湖北省處于中國(guó)地勢(shì)第二級(jí)階梯向第三級(jí)階梯過渡地帶,地貌類型多樣,山地、丘陵、崗地和平原兼?zhèn)?。山地約占全省總面積55.5%,丘陵和崗地占24.5%,平原湖區(qū)占20%,地勢(shì)高低相差懸殊。全省西、北、東三面被武陵山、巫山、大巴山、武當(dāng)山、桐柏山、大別山、幕阜山等山地環(huán)繞,山前丘陵崗地廣布,中南部為江漢平原,與湖南省洞庭湖平原連成一片。全省地勢(shì)呈三面高起、中間低平、向南敞開、北有缺口的不完整盆地。聳峙西北部的秦嶺山系東延武當(dāng)山脈,呈西北-東南走向,溝谷深切,山勢(shì)奇特,有聞名全國(guó)的道教圣地武當(dāng)山,其主峰海拔1621m。大巴山脈東段的神農(nóng)架、荊山、巫山,高山峻嶺,氣勢(shì)磅礴,號(hào)稱“華中屋脊”的主峰神農(nóng)頂海拔達(dá)3105m。鄂西南的大婁山、武陵山是云貴高原的東北延伸部分,綠蔥坡海拔1822m。鄂東北的桐柏山、大別山近東西向橫貫約600km,成為鄂豫皖自然地理和經(jīng)濟(jì)地理的天然分界線。鄂東南的幕阜山脈,其中段之九宮山是湖北名山之一。中部的江漢平原平均海拔50m左右,地勢(shì)坦蕩,河網(wǎng)交織,湖泊星羅棋布,土壤肥沃,氣溫適宜,是我國(guó)糧、油、棉基地,素稱“魚米之鄉(xiāng)”。

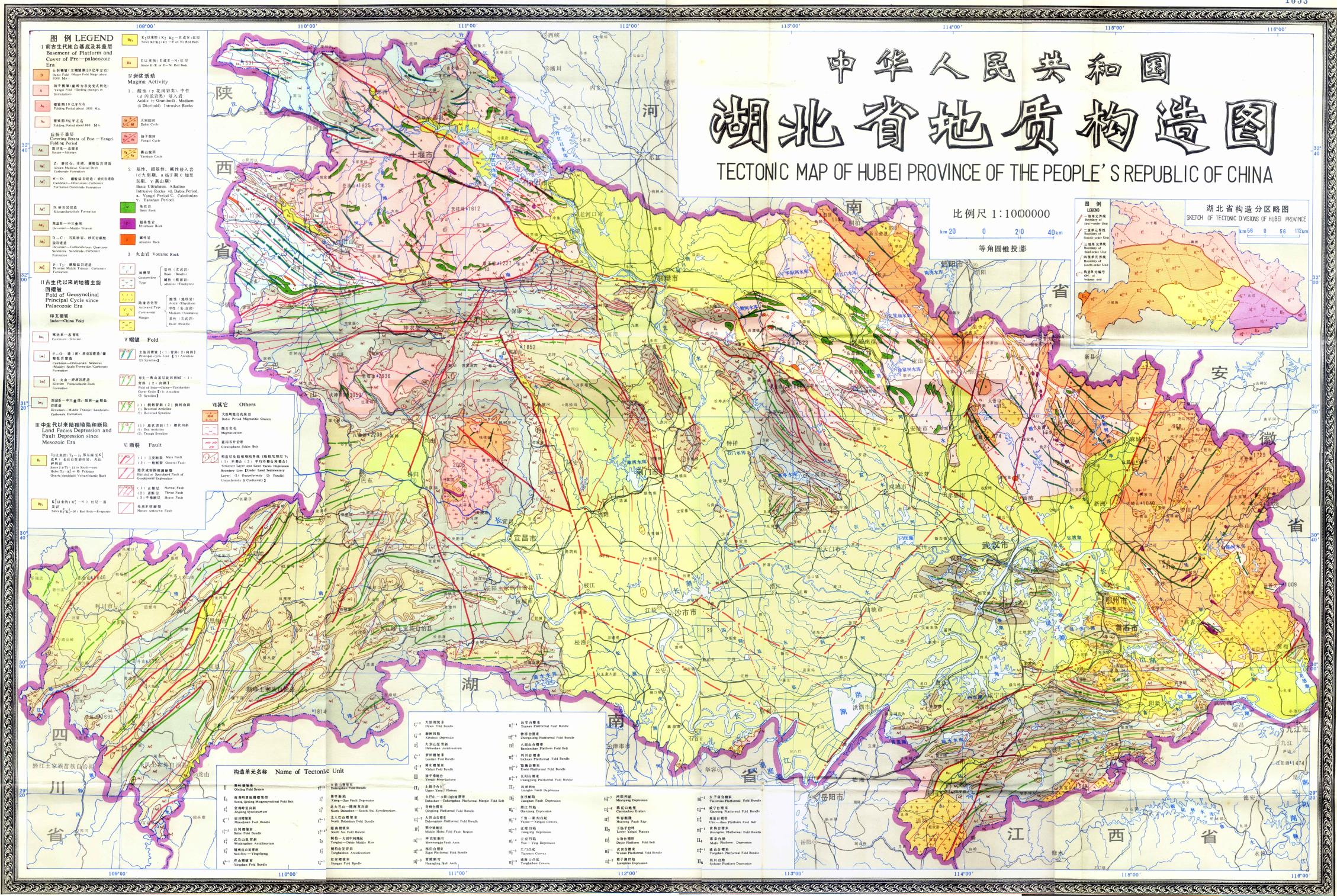

2、湖北省區(qū)域構(gòu)造概況

湖北省地跨秦嶺褶皺系、揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)兩個(gè)一級(jí)大地構(gòu)造單元。湖北省內(nèi)經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng),其中前震旦紀(jì)的晉寧運(yùn)動(dòng)和中生代的燕山運(yùn)動(dòng)最為顯著,它奠定了省內(nèi)新老構(gòu)造的基本輪廓。根據(jù)地質(zhì)力學(xué)的觀點(diǎn)可劃分為若干個(gè)不同的構(gòu)造體系,其中北西向構(gòu)造體系、淮陽山字型構(gòu)造體系的弧頂和前弧西翼、東西向構(gòu)造體系和新華夏構(gòu)造體系為省內(nèi)最基本的構(gòu)造骨架。湖北省不同時(shí)期、不同規(guī)模、不同方向的斷裂發(fā)育,構(gòu)成有規(guī)律的網(wǎng)絡(luò)狀。斷裂有北西向、東西向、北北東向、北東向、北北西向及南北向六組。在長(zhǎng)期地史發(fā)展過程中,它們隨時(shí)間、空間和構(gòu)造運(yùn)動(dòng)方式的變化,引起不同方式相對(duì)升降和離合。一些重要斷裂,不僅控制了該省不同時(shí)代地層的發(fā)育、構(gòu)造形變、巖漿活動(dòng)及礦產(chǎn)的分布,同時(shí)也對(duì)該省近代地貌特征和地震活動(dòng)性有深刻的影響。

湖北省地?zé)豳Y源分布極不均勻,主要集中分布4個(gè)地區(qū)的33個(gè)縣(市):

1)鄂東北區(qū),以溫?zé)崴?、熱?a href="http://www.oulimei.cn/t/地?zé)崽?html" >地?zé)崽?/a>(或泉)為主;主要分布于英山、羅田、蘄春等縣市。

3)鄂西北,以溫水地?zé)?/a>田為主;主要分布于房縣、???、鄖縣、鄖西等縣市。

4)其余地?zé)?/a>田零散分布于全省各地;主要分布于京山、應(yīng)城、鐘祥、長(zhǎng)陽等縣市。

4、湖北省地?zé)豳Y源類型

湖北省地?zé)豳Y源類型主要分為斷裂深循環(huán)型和沉積盆地型。

4.1斷裂深循環(huán)型

該類型熱水主要是由于大氣降水通過多期構(gòu)造形成的斷裂帶和其它的導(dǎo)水入滲系統(tǒng)向深部匯集運(yùn)移,通過對(duì)流和傳導(dǎo)與深部熱源產(chǎn)生水熱交換,然后在地貌、構(gòu)造等因素配置適當(dāng)?shù)臈l件下溢出地表。

該類地?zé)嵯到y(tǒng)一方面沒有明顯的隔熱層和儲(chǔ)熱層,地?zé)?/a>主要沿斷裂帶及其周圍裂隙運(yùn)移、聚集,其賦存具有典型的脈狀特點(diǎn),為構(gòu)造裂隙型;另一方面,在碳酸鹽區(qū),容易形成不同程度的巖溶現(xiàn)象,巖溶產(chǎn)生的巖溶洞穴和管道系統(tǒng)為地?zé)?/a>提供了運(yùn)移、貯存的良好途徑和空間,同時(shí)往往有透水性較差、導(dǎo)熱率低、隔水或相對(duì)隔水的頁(yè)巖、泥巖、泥質(zhì)粉砂巖分布,構(gòu)成了地?zé)岬牧己蒙w層,對(duì)地下熱水起著隔水保溫的作用,該類型為巖溶裂隙型。

4.2沉積盆地型

沉降盆地埋藏型地?zé)嶂饕繜醾鲗?dǎo)增溫,該類型熱水層之上,一般都有較厚的隔水、隔熱蓋層,地?zé)崃黧w長(zhǎng)期處于封閉環(huán)境中,交替循環(huán)條件極差。省內(nèi)該類型地?zé)嶂饕性诮瓭h盆地、南襄盆地和利川建南盆地。

5、湖北省地?zé)豳Y源分布規(guī)律

5.1與區(qū)域地球物理場(chǎng)的關(guān)系

據(jù)有關(guān)物探資料,省內(nèi)地殼厚度變化趨勢(shì)是東部薄、西部厚,這一規(guī)律與地?zé)岱植紶顟B(tài)相吻合,地?zé)狳c(diǎn)在數(shù)量上東部多,而且東部水溫高。原因是:地殼薄的地方,有利于深部熱流向地表傳遞,在一般情況下或同一傳熱介質(zhì)情況下熱流值較大,有利于水熱活動(dòng)的形成。

5.2與構(gòu)造體系的關(guān)系

在構(gòu)造體系的復(fù)合和聯(lián)合部位,地殼變形比較強(qiáng)烈,各種破裂結(jié)構(gòu)面比較發(fā)育,有利于深部地?zé)?/a>向地面擴(kuò)散,亦有利于地下水富集,促使地?zé)崃黧w生成。

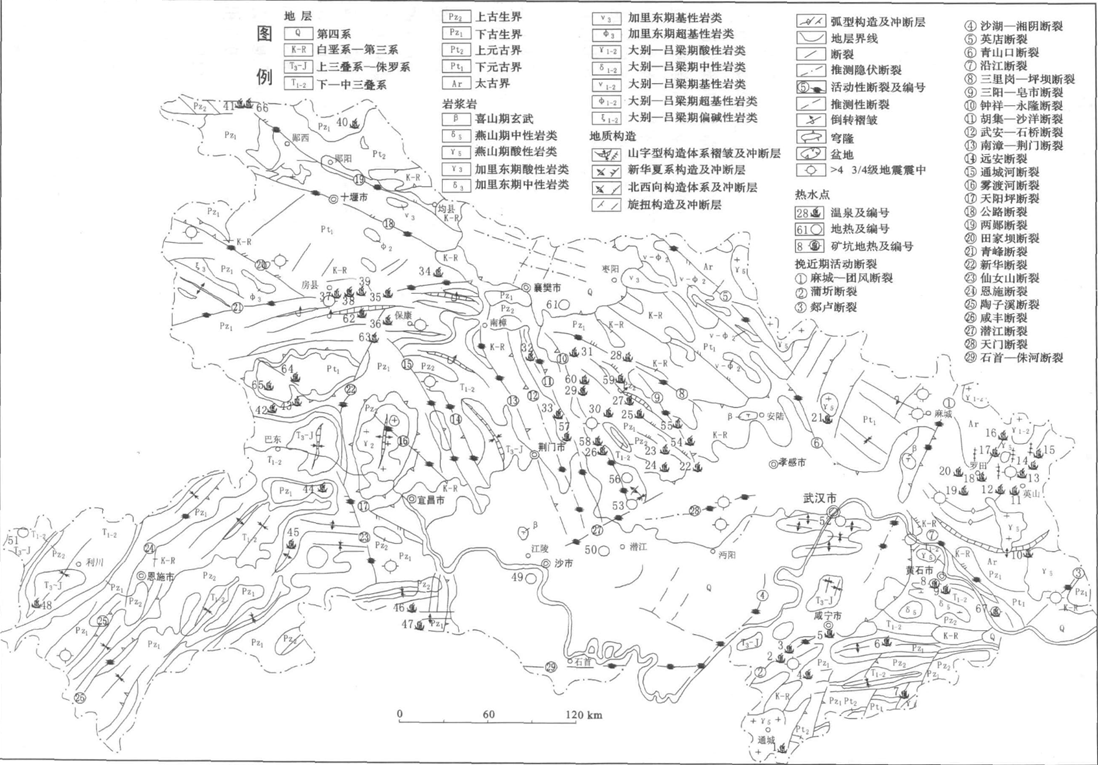

處于淮陽山字型脊柱南北向構(gòu)造帶與新華夏系北北東向斷裂帶復(fù)合部位的羅田、英山一帶,有溫泉十余處,并多為低溫地?zé)豳Y源中的熱水,最高達(dá)88℃;大洪山南側(cè),處于淮陽山字型前弧西翼與新華夏系第二沉降帶江漢盆地交接復(fù)合部位的鐘祥、京山、應(yīng)城、宜城一帶,發(fā)育一組規(guī)模較大、排列有序的北北西向斷裂,自東而西有:三陽-皂市斷裂、鐘祥-永隆斷裂、胡集-沙洋斷裂、武安-石橋斷裂、南漳-荊門斷裂、遠(yuǎn)安斷裂及通城河斷裂,構(gòu)成一系列相間排列的地塹和地壘,該帶出露溫泉20處,最高水溫達(dá)69.3℃;房縣、??堤幱诨搓柹阶中臀饕矸瓷浠∨c新華夏構(gòu)造體系復(fù)合、聯(lián)合部位,出露溫泉8處,最高溫度42℃;鄂東南黃石市、咸寧市處于淮陽山字型弧頂西側(cè)北西西向構(gòu)造帶與東西向構(gòu)造帶以及新華夏北北東向構(gòu)造的復(fù)合、聯(lián)合部位,出露溫泉11處,最高溫度60℃。

5.3與活動(dòng)性斷裂的關(guān)系

湖北省大多數(shù)溫泉以斷裂為背景產(chǎn)出,尤其在挽近期活動(dòng)性斷裂及其旁側(cè)最多。如近東西向青峰斷裂帶、北北東向新華斷裂帶、北西向兩鄖斷裂帶、北北西向三陽-皂市斷裂帶、鐘祥-永隆斷裂、胡集-沙洋斷裂帶上均出露溫泉?;顒?dòng)性斷裂帶往往具有規(guī)模大、斷裂切割深、巖體破碎、導(dǎo)水性強(qiáng)的特點(diǎn),有利于地下水深循環(huán),有利于產(chǎn)生水熱交換。

5.4與地層巖性的關(guān)系

湖北省內(nèi)志留系地層主要由頁(yè)巖、砂質(zhì)頁(yè)巖組成,分布廣泛,其透水性差,導(dǎo)熱率低,是區(qū)域性良好隔水隔熱層,對(duì)下伏熱儲(chǔ)層起保溫屏障作用。

熱儲(chǔ)層有震旦-奧陶系碳酸鹽巖和泥盆-三疊系碳酸鹽巖,其中震旦-奧陶系碳酸鹽巖熱儲(chǔ)層溫度高,泥盆-三疊系碳酸鹽巖熱儲(chǔ)層溫度低,這是因?yàn)槿B系以上的侏羅系、白堊系、第三系相對(duì)隔水巖層的隔水性能不及志留系巖層,熱儲(chǔ)層容易遭受地表淺層冷水的混合。

5.5與巖漿活動(dòng)的關(guān)系

省內(nèi)東部熱水點(diǎn)數(shù)量多于西部,水溫也高于西部,這一特點(diǎn)與湖北省中生代以來巖漿活動(dòng)規(guī)律相一致。省內(nèi)東部燕山期巖漿活動(dòng)非常強(qiáng)烈,形成較多的侵入巖體,還有眾多早第三紀(jì)玄武巖分布。原因:1、中、新生代巖漿活動(dòng)區(qū)地殼可能較薄,高溫地幔層埋藏相對(duì)較淺,易向上傳遞熱能,區(qū)域熱流值較高;2、巖漿侵入受已有構(gòu)造的控制,巖漿在上升的過程中,強(qiáng)大的地應(yīng)力對(duì)原有構(gòu)造進(jìn)行改造,巖漿巖體形成后,在圍巖中可能還保留有深大斷裂破碎帶,有利于地下熱水的生成和聚集;3、巖漿向上侵入時(shí),易與圍巖接觸部位產(chǎn)生流動(dòng)構(gòu)造和破裂構(gòu)造,有利于地下水的貯存和運(yùn)移。

5.6與地形地貌的關(guān)系

湖北省絕大多數(shù)溫泉都出露在當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面或地形較低凹的部位。特別是地形地貌與地質(zhì)構(gòu)造配置得當(dāng)?shù)臄嗔褱瞎取⒈承鼻治g谷地、半封閉背斜和山地與平原接壤部位,是熱流體泄露地表的捷徑。

5.7地?zé)岫喔患统雎队谡驑?gòu)造部位

省內(nèi)地下熱水點(diǎn)分布在背斜構(gòu)造帶或凸起部位居多。因?yàn)椋?、背斜、穹窿軸部張性破裂結(jié)構(gòu)面發(fā)育,在后期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的作用下,易形成深大斷裂,有利于地下熱水的賦存和導(dǎo)出;2、背斜軸部巖層往往陡傾,熱傳導(dǎo)不受層間異性制約,有利于地下熱水生成和富集,當(dāng)背斜核部地層為儲(chǔ)水層,兩翼為隔水性能良好的志留系地層時(shí)更是如此;3、深部比較均一的熱流在地表再分配時(shí)向正向構(gòu)造部位聚集。

6、其他

湖北省地?zé)豳Y源較為豐富,地表出露的溫泉都基本上得到不同程度的開發(fā)利用。對(duì)在未知區(qū)域開展地?zé)豳Y源勘查工作,應(yīng)著重在斷裂構(gòu)造復(fù)合部位和深部進(jìn)行地?zé)豳Y源勘查。

圖1 湖北省溫泉與構(gòu)造體系圖

上一篇 > 四川省地?zé)豳Y源分布規(guī)律

下一篇 > 廣西省地?zé)豳Y源分布規(guī)律